「職務」起点なら組織が変わる。経営と人事が紐づく「逆算の仕組み」に変革できた理由とは?

建設・住宅

食品・飲料

1~99人

- AIアシスタントJD作成

- 職務情報の運用

導入企業

| 社名 | 悠悠ホーム株式会社 |

| 従業員数 | 350名 |

| コーポレートサイト | https://www.yuyuhome.co.jp/ |

課題と導入効果

| 課題 |

|

| 解決策 |

|

| 導入効果 |

|

悠悠ホーム株式会社は、「ココロとカラダの健康を築き、ポジティブな日々を実現する。」をミッションに、住宅の建設・販売、不動産売買・賃貸、リフォーム事業、エネルギー事業、保険事業など多角的に事業を展開しています。

同社は住宅マーケットや人材マーケットに対応するために、ジョブ型人事制度の導入を決定しました。職務基盤の整備のために導入したJob-Usがきっかけで、抜本的な人事制度の改革に成功。経営戦略と人事施策が連動する「逆算の仕組み・文化」に変革しました。

Job-Usの導入がどのように制度・文化変革につながったのか、北島さんと藤本さんにお話を伺いました。

リスク分散と成長実現のため、ジョブ型への移行を決断

悠悠ホールディングス株式会社

執行役員 経営戦略室 室長 北島 靖隆さん

―今回、ジョブ型の仕組みを取り入れるに至った背景や目的を教えてください。

北島さん:

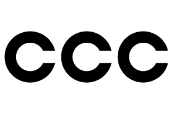

結論から言うと、悠悠ホームが今後発展していくためには、ジョブ型に移行しなければならないという観点です。 戸建て住宅マーケットは、人口減少、住宅ローン減税の減額、省エネ住宅や空き家対策の促進、耐震基準の強化など、新築マーケットの縮小や建築資材高騰のリスクがあります。

また、人事関連においては、建設業における残業規制の強化、外国人労働者の受け入れ、人的資本の開示義務化、若者の建設業離れなど、多様な働き方に対応しなければなりません。人材の流動性増加や人材確保のコスト増加も叫ばれています。

そういった市場環境において、自社の組織戦略としては「well-beingが世界に広がる」というパーパスを掲げています。建設業の市場と魅力が低下する中で、現状のリソースを最大限に生かしながらリスク分散と成長を実現するために、マーケットの深堀・拡張・新領域への展開を進めています。

このような多角化を効率的に進めるために、適材適所への流動的な人材配置や多様な働き方の実現、仕事の量と質の平準化が必要となり、結果としてジョブ型評価制度が出てきたという背景です。

—ジョブ型の導入を具体的にどのように進めていきましたか?

北島さん:

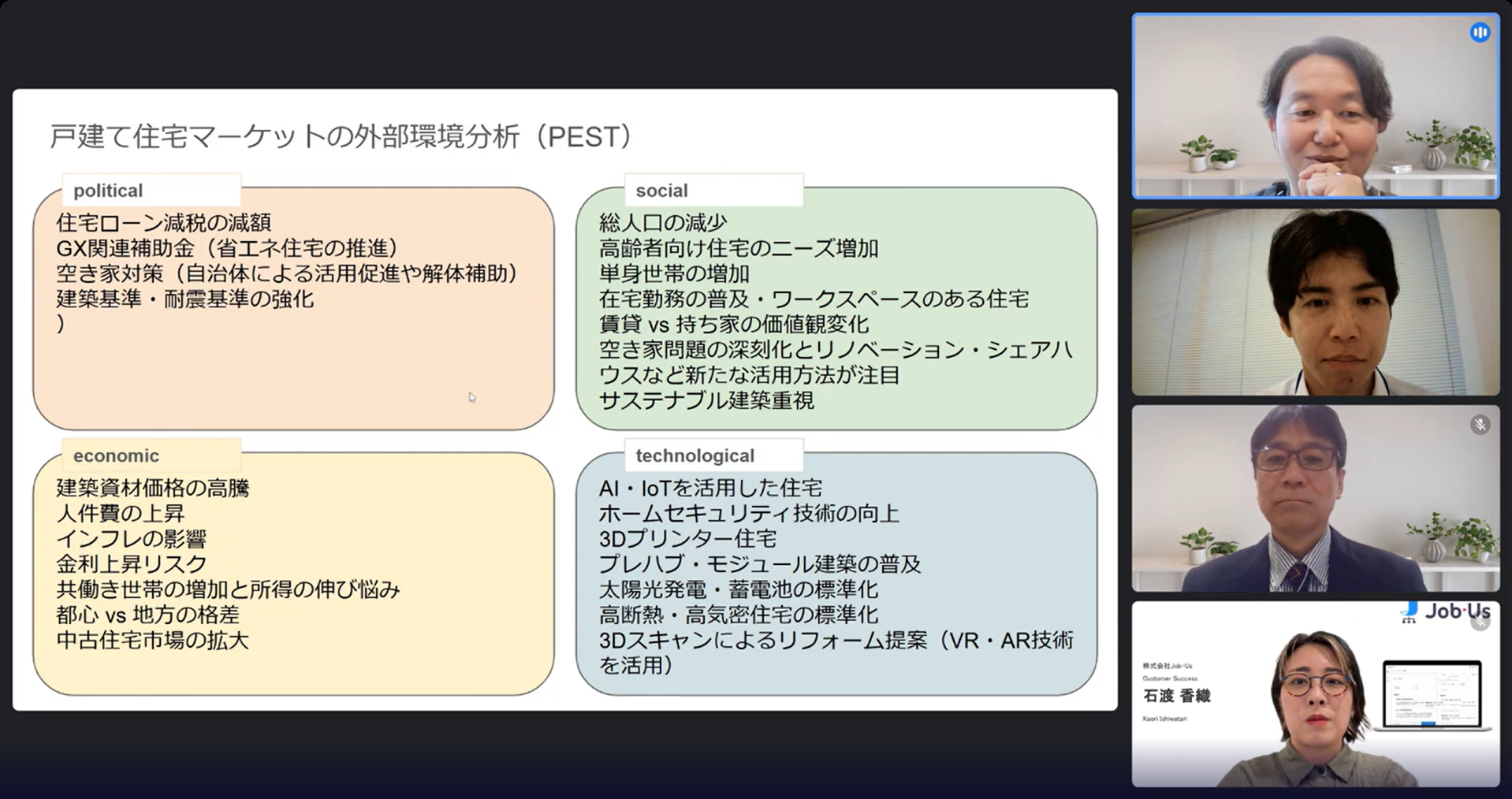

再構築の目的→経営思想→企業文化・価値観→人事ポリシー→人事制度のコンセプトのように、なぜ人事評価制度を再構築するのか?という目的の整理からスタートしました。次に、前提となる経営思想や企業文化・価値観は何か?それに紐づく人事ポリシー、人事制度はどのようなものか?経営層で議論を進めていきました。

議論を重ねていく中で、経営思想・企業文化として、成果を適正に評価していく成果主義であることが共通認識であったため、人事制度としては職務等級制度に近い形、つまりジョブ型に行きついた流れです。

—ジョブ型はまだ馴染みが薄い概念かと思いますが、他の経営層の方にはスムーズに理解していただけましたか?

悠悠ホールディングス株式会社

人事制度改革担当 藤本 和志さん(上段左)

藤本さん:

何回も戻っては議論を繰り返しましたね(笑)

改定目的や経営思想など手前の議論に何度も戻りましたが、日本における人事制度の歴史や他社の人事制度事例などを丁寧に説明していきました。特に職務等級、役割等級、職能資格等級の違いや、ジョブ型制度における職務型、役割型、職能型の違いなど、トレンドも交えながら具体的に説明しました。職種によって給与を変えたり、マネジメントの階層を整備していきたいという意向があったため、イメージを持ってもらいやすいように先行して等級制度体系を図式化したりしました。半年ほど経って、ようやく認識がそろってきたように思います。

—役割型ではなく職務型で導入を進めた理由はありますか?

北島さん:

市場環境とパーパス浸透の2軸です。役割型・役職型にすると、例えばDX部の部長、マーケティング部の部長、工務部の部長では、同じ部長でもジョブサイズが大きく異なってしまいます。また、建設業界における1級施工管理技士のような資格を例にしても、ゼネコンのビルの施工管理と住宅会社の施工管理では、その規模と需要の違いから給与に大きな差が生まれてしまいます。人材の流動性が高まっている環境下で、そういった役割・役職型の評価制度では適合できないと考えました。

—ジョブ型の導入を進めるうえで、どのような点が課題になりましたか?

藤本さん:

職務をベースにするためのジョブディスクリプションがなかったため、まずそれを作ることが課題でした。「職務に応じた役割や責任を明確にする」と言うと簡単そうですが、整備に莫大な労力がかかります。人事部内のリソース不足もあり、まずはその整備が大変でした。作成だけでなく、定期的な見直しも必要になるため、リソースを考えると外部のコンサルタントの活用なども検討していました。

北島さん:

職務を整理するのも、実際に書くのも大変!というのが一番の課題でしたね。

Job-Usを使って人事制度改革を最速で実現

—そういった中で、Job-Usを知ったきっかけは何でしたか?

藤本さん:

職務定義や運用には莫大な労力がかかるため、世の中でこれだけAIが進んでいるのだから何かないのかと探し始めたのがきっかけです。最初はChat GPTを使って実現できないか試していたのですが、作業の削減には繋がりそうもないことから、本格的にツールを探していました。

北島さん:

私がデジタル担当なので、候補を3つ出したんですよ。そのうち要件を満たしていたのがJob-Usだけでした。職務の管理はできても、記述してくれるのはJob-Usだけだったんです。

藤本さん:

Chat GPTでは、いわゆる「職務記述書」の形にはならないわけです。職務の記述はできても「職務記述書」にする必要があるので、やはりトータルパッケージがほしいと感じていました。

—最初にJob-Usのデモを見ていただきましたが、率直なご感想はいかがでしたか?

北島さん:

AIを使って職務記述書を書いていくというコアな部分がものすごく良いと思いました。AIは2次データを活用できることに強みがあるので、「職務記述書は今から人が作っていくものではない」ということをよく理解できた瞬間でした。

評価の基準なども含めて、どれだけ主観を排除できるかが大事だと思っていて。AIが記述することで基準の統一や外部環境にしっかりと適合できることに可能性を感じています。繰り返しになりますが、「人が作る時代じゃない」なと。

藤本さん:

私は職務記述書を作ったことがあったので、AIが記述を手伝ってくれることのありがたさは感じましたが、ある程度ブラッシュアップしないといけないかなと、最初は正直思いました。実は使っていくうちに、その感想が変わるのですが。

北島さん:

藤本さんも私も、まず労力を解消できるツールにはなりそうだなという印象はありましたね。まずやってみようということでトライアルのご相談をさせていただいた流れです。

—実際に導入してみて、印象は変わりましたか?

藤本さん:

実は何回か回していくと、どんどん洗練されていくというのがわかったんです。AIに何度も提案をさせると、自分が修正した内容も踏まえたうえで、ちゃんとした提案を出してくる。これはすごいなと。自分の部下に修正を依頼したら、1週間後になるようなものが5分以内にあがってくるわけです。これは大きく時間短縮につながると実感しました。

—実際に御社の等級データをインプットしてみて、アウトプットはいかがでしたか?

藤本さん:

最初、等級データをインプットしたときは逆に精度が下がったんですよ。原因を深掘っていくと、実は当社の等級制度にそもそもの問題があることがわかりました。当社は8段階の等級制度だったのですが、8段階もあると上位等級と下位等級の境目が曖昧だったんですね。曖昧であることで、AIが本当にどっちつかずの提案をあげてきて。そこに気が付いたときに、このAI本当にすごいなと。

早速会議にかけて、一旦等級を8段階から4段階の半分にして、整理しなおしました。等級を整理しなおすと、AIが非常に明確な文章を書くようになり、提案内容が格段に良くなったんです。人事制度そのものに問題があったと、気が付けた瞬間でした。「8等級制度を苦労して作ったけど、垣根が曖昧で違いがわかりません」とAIから教えられたみたいな感じです(笑)

北島さん:

あれは本当に転機でしたね。あの瞬間が本当の意味でジョブ型の制度を理解したタイミングでした。私たちが目指したかったところはジョブサイズでコントロールすればよくて、等級は最大で4段階だよね、と。ここは本当にJob-Usに助けられた部分です。

藤本さん:

すごく前に進んだ瞬間でしたね。そのときに、社長や副社長も交えて3等級なのか4等級なのか、という議論がちゃんと生まれたんですよ。そこで、ディレクター、マネージャー、チームリーダー、スタッフの4段階で置き直して。

北島さん:

チームリーダーもスタッフも求められている職務ってアウトプットの量が違うだけで、同じじゃないの?といった会話が生まれ始めたのがそのタイミングでした。

藤本さん:

もし職務記述書を作るのに半年も1年もかけていたら、こんなスピード感では進めないんです。とりあえずAIに2日で提案させたから気が付けたので。ディレクタークラスとマネージャークラスで約80枚のジョブディスクリプションを作成したのですが、これがたった2日でできてしまいました。そこから「仕事というのはミッションから下りていないとおかしいよね」「KPIを会社としてきっちり整理して、落としていかないといけないね」といった会話がどんどんできるようになりました。全部繋がってきた形です。

北島さん:

やっている職務は同じでも、アウトプット量が違うから評価が変わってくる。これは結局、KPIで管理してアウトプットを定量的に評価して、報酬に落とし込んでいく、と。そして、その報酬の幅がジョブサイズだよね、と整理して。

藤本さん:

ただ、自分のこれまでのキャリアを否定してわかった瞬間でもあったんですよね。これまで20年以上の人事経験があったのですが、1回リセットしないといけないなと。その経験の延長上ではなく、全く新しい観点で作りなおしました。

経営と人事が連動する逆算の仕組み・文化の浸透へ

—どういった人事制度や職務の運用をしていきたいか、今後の展望を教えてください。

藤本さん:

まずはジョブ型を全員が意識するというのを目指したいです。現在は、自分の部署も他の部署も全社員が職務記述書を見られる状態にしています。ジョブ型は自分でキャリアをデザインできるという利点があるので、色々な仕事が集まって今の悠悠ホームがあるというのを知ってもらう機会の提供をスタートさせています。各部でKPIを意識してもらったり、採用担当がジョブディスクリプションを活用して求人票を作ったりと、色々な人が自分の仕事の気付きに使ってほしいなと思っています。

職務の整備はできたので、次は等級制度を当てはめていこうと考えています。そして、職務の評価、ジョブサイズをしっかり測って給与をデザインしていきます。住宅業界で例えるなら、現状はJob-Usというブルドーザーで分譲地を整地をした状態なので、今後は区画(=部署)ごとに自分たちで好きな家(=キャリア)を建てていく、というところまでは来ていると思っています。

北島さん:

今後、タスクを分解してKPIに落とし込んだときに、それが職務記述書に書かれていないといったケースも出てくると想定しています。中期経営計画などを練り直すたびに職務も見直していく必要があるので、半期に1回くらいで定期的に職務記述書を見直していきたいですね。

—今後、Job-Usへ期待することを教えてください。

北島さん:

既に実装していただいているKPIの提案機能がもっと改善されてくると嬉しいので、一緒にお話ができたらと思っています。

そして、AIビジネスで大事なのは1次情報だと思っているので、1次情報を集めきるところに取り組んでいただけるとありがたいです。例えば、建設業と一口に言っても戸建て住宅事業とゼネコンの事業では全く異なるのですが、2次情報では「建設業」と一括りにされてしまいます。情報によって、AIのジョブディスクリプションの提案精度やKPI設計の提案内容が全く異なったものになると思うので。

また、職務等級の運用は、一言で言うと「逆算の文化」に変わっていくことだと考えています。事業目標があって、それを達成するためにマーケティング戦略、財務戦略、組織戦略を組んで。その組織戦略を遂行するために、各部署へのタスクを振り分けて、それを人に振り分けていくのが職務になるという、事業目標達成からの逆算ですね。

これまでは現場の仕事の積み上げ結果がPLに出てくるという状態でしたが、事業目標からの逆算に変化するためにジョブ型をKPIを含めてしっかり運用していくことが大事だと思っています。

一方で、従業員視点で見ると、人生で成し遂げたいことやるためにはどういう仕事をして、どのくらいの報酬が必要で、そのためにはどういうスキルが必要なのか明確になっている状態でこそ、自分がやるべきことが見えてくると思います。

職務を通じて逆算ができる状態・文化をJob-Usを使ってどんどん実現していきたいので、それを支援していただけると非常にありがたいです。

藤本さん:

Job-Usへ期待することは、職務記述書の重要性を世に知らしめて欲しいなと。政府もジョブ型への転換を推奨していますし、ジョブ型を進めるには仕事を基準にする必要があります。そのベースは職務記述書なので、この作成を後押ししてくれるJob-Usにはもっと有名になってくれることを期待します(笑)。

※掲載内容は、2025年3月取材時点のものです。